19-Sep-2025

भारत में पराली दहन

संक्षिप्त समाचार

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को तीन महीने के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया तथा केंद्र सरकार से पराली जलाने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

पराली दहन

- यह सितंबर के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच धान की कटाई के बाद बचे हुए पुआल के दहन को संदर्भित करता है।

- पराली जलाने का कारण:

- एकल फसल प्रणाली: MSP प्रणाली गेहूँ और धान को बढ़ावा देती है, जिससे किसान अगली फसल हेतु खेत जल्दी खाली करने के लिये खेत में बचे फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं।

- लागत-प्रभावशीलता: श्रेडर या बेलर जैसे अन्य निपटान तरीकों की तुलना में दहन करना कम खर्चीला होता है।

- खरपतवार प्रबंधन: आग से खरपतवार और बीज नष्ट हो जाते हैं, जिससे शाकनाशी (Herbicide) का उपयोग कम होता है।

- सीमित विकल्प: कंपोस्टिंग या बायोएनर्जी जैसे विकल्पों के लिये अवसंरचना और जागरूकता का अभाव है।

- जलवायु प्रभाव: असामान्य मानसून और बढ़ते तापमान के कारण फसल कटाई में देरी होती है, जिससे किसानों को जल्दी तैयारी हेतु पराली जलानी पड़ती है।

- प्रभाव (Impacts):

- प्रदूषक उत्सर्जन: पराली जलाने से PM10, PM2.5, NOx, मीथेन, CO तथा VOCs जैसे हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली गैसों में वृद्धि करता है।

- मृदा पर असर: मृदा में आर्द्रता, पोषक तत्त्व और सूक्ष्मजीवों की कमी हो जाती है, जिससे उर्वरता घटती है।

|

पराली दहन पर नियंत्रण में निहित चुनौतियाँ |

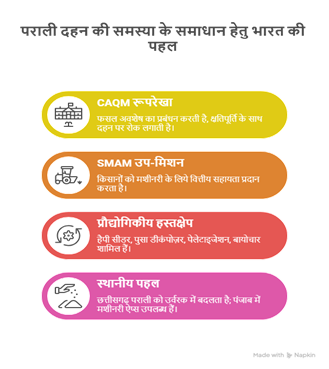

आगे की राह |

|

|